Curación

La Colección Nacional de Peces alberga uno de los acervos más importantes de peces mexicanos. Como una forma de acercar su información a la comunidad científica, apoya a investigadores en sus proyectos, forma estudiantes y da a conocer a la sociedad en general, las labores que en ella se realizan, por lo cual se hace necesaria la difusión de sus actividades.

Después de más de 200 años de exploración y recolecta en el campo de la ictiología, aún no se tiene completo el inventario de los peces en el mundo, a pesar de que los vertebrados son los organismos más estudiados en el globo.

Es por este motivo que los proyectos de investigación en una colección de peces, dependiendo de la preferencia sistemática o grupo de estudio del investigador, se realizan en el marco del conocimiento de la ictiofauna de una localidad, región o estado.

Colecta

Al estudiar una zona, se intenta conocer la diversidad de peces en el sitio escogido, para lo cual debe hacerse un diseño de muestreo particular para cada localidad, con el objetivo de obtener los ejemplares. El diseño dependerá del cuerpo de agua donde se quiera conocer la ictiofauna, de su amplitud, profundidad, de la vegetación que contenga, del tipo de fondo, de su temperatura y de su iluminación; así como de las características de los ejemplares que deseen obtenerse.

Artes de pesca

Las formas de atrapar uno o varios peces han variado poco en el curso de la historia, desde la pesca con lanzas o anzuelos, hasta la construcción de redes y trampas.

Los proyectos de investigación frecuentemente facilitan o requieren el uso de redes, como las redes de arrastre para fondos, con tablones y cadenas; las redes de superficie y media agua, empleadas desde barcos principalmente en la pesca de camarón, sardina y atún; las redes de enmalle, agalleras o redes de deriva y chinchorros y atarrayas de diversos tamaños y abertura de luz de enmalle. Las trampas son útiles en zonas donde no se tiene fácil acceso, como los cenotes, grutas y cuevas.

Existen métodos más sofisticados que son útiles en zonas de difícil acceso a la redes, tales como la pesca eléctrica. Sin embargo aún hay investigadores que utilizan ictiocidas actualmente prohibidos (rotenona), analgésicos (quinaldeina) o incluso venenos o dinamita.

Otros procedimientos empleados son la pesca con arpón y fisga por medio de buceo (para ejemplares de gran tamaño) y redes de ictioplancton de malla muy fina (para ejemplares juveniles).

Preservación

Una vez capturados los peces, deben ser lavados y fijados para su conservación y estudio posteriores. La fijación se debe realizar en el campo, después de haber tomado los datos más importantes de los ejemplares, como el estado físico o la coloración (por medio de fotografías o guías de color).

Anteriormente se realizaba una conservación en “espíritu” mediante el empleo de alcoholes de varios tipos y grados. La conservación en salmuera o en seco, realizada en los museos más antiguos, actualmente ha cobrado valor gracias a los estudios moleculares, ya que los tejidos pueden conservar el material genético casi intacto.

En el siglo pasado y aún ahora, se usa el método de fijación por medio de formalina comercial preparada a una concentración del 10%, sin embargo, a pesar de que este método no permite conservar la mayoría del material genético, es el mejor para conservar en buen estado los ejemplares para estudios morfológicos, embriológicos, anatómicos, etc.

Actualmente se prefiere fijar el material en alcohol etílico al 90-96%, lo que permite la recuperación del material genético de los tejidos, no obstante, los peces de tallas mayores a 200 mm suelen no absorber completamente la sustancia, echándose a perder. Un método utilizado con fines de estudios genéticos es la conservación de tejidos o ejemplares completos congelados, en hielo seco o tanques de nitrógeno, esto permite una conservación casi completa del material genético.

Si el material ha sido fijado en formalina, deberá lavarse con agua corriente durante uno o dos días; si la fijación fue en alcohol, deberá lavarse ligeramente con agua corriente y luego se cambiará a un alcohol al 70%. Los ejemplares que se hayan congelado en nitrógeno o hielo seco deben depositarse en ultra-congeladores a -70°C.

Para la conservación de los ejemplares en la CNPE-IBUNAM suele emplearse alcohol etílico a una concentración del 70%, no obstante hay colecciones que en su acervo utilizan alcohol isopropílico al 40% y aún metílico a diferentes concentraciones, aunque éstos son más agresivos sobre la coloración de los ejemplares. El líquido preservador debe ser reemplazado regularmente, ya que los ejemplares despiden grasas y otros fluidos que lo ensucian y éste puede infestarse de hongos y bacterias.

Los recipientes a emplear suelen ser frascos de cristal de diversos tamaños y capacidades; para ejemplares de gran tamaño se recomienda el uso de tinas de acero inoxidable, aunque es frecuente el uso de barriles de plástico opaco grueso.

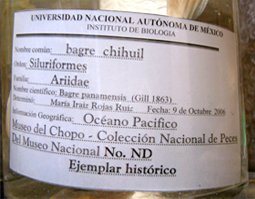

Documentación

Es importante recabar todo tipo de datos que sea posible durante la colecta de los ejemplares, desde parámetros físico-químicos del agua (salinidad, conductividad, cantidad de oxígeno disuelto, temperatura, coloración y transparencia), hasta datos ecológicos (vegetación asociada, tipo de fondo, nubosidad, temperatura ambiente, luminosidad, marea, etc.).

Los ejemplares deben etiquetarse desde el inicio usando rótulos en papel resistente y tinta indeleble o lápiz grueso; enseguida se separa el material de la forma más simple posible, ya sea de acuerdo a las especies, géneros o familias. En todos los casos se deberán anexar en el recipiente de cada ejemplar la localidad, fecha, arte de pesca, nombre o clave de los colectores y forma de fijación.

No debe olvidarse que, además de las etiquetas de cada ejemplar, deben recabarse los datos de la colecta en formas de campo especiales y en la libreta de campo o bitácora, los cuales se depositan en los archivos de la Colección y se convierten en parte del acervo.

Laboratorio

Para la determinación específica existen claves y listados taxonómicos que son ampliamente utilizados en la investigación en ictiología sistemática, ya sea para la identificación de peces dulceacuícolas, estuarinos o marinos, teleósteos, rayas, mantarrayas o tiburones. En el caso de los peces marinos existe una gran cantidad de trabajos, que ayudan a la identificación de esta fauna, pero las claves que ofrece la FAO son las guías más completas para la identificación de los peces del océano Pacífico, Golfo de México y Caribe mexicano; sin embargo, existe poca literatura para los peces de zonas abisales.

Los trabajos ictiofaunísticos requieren de una documentación completa, además de mucho trabajo de gabinete e investigación en los archivos, bibliotecas y otras colecciones, dentro y fuera de México; otras colecciones ictiológicas mexicanas corresponden a la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey; la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México; el Colegio de la Frontera Unidad Sur en Chetumal, Quintana Roo y en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas el IPN en La Paz, BCS; la Universidad Autónoma de Baja California, en Ensenada, BC; la Colección de la Universidad de Nicolaita en Morelia, Michoacán; la Universidad Autónoma de Sonora en Hermosillo, Sonora y la Universidad Autónoma de Morelos en Cuernavaca.

Más información en American Society of Ichthtyologists and Herpetologists

Tomado de:

Espinosa-Pérez, H. (2003) La Colección Nacional de Peces, Métodos y Usos.

TIP Rev.Esp.Cienc.Quím.Biol. 6(1):30-36